100 anni del primo campionato del mondo di automobilismo

La FIA, la Formula 1 e il detentore dei suoi diritti commerciali, gli americani di Liberty Media, celebrano nel 2025 con grande pompa i 75 anni del campionato del mondo di piloti. Tuttavia, quest'anno si compie un secolo dal primo campionato del mondo di automobilismo.

I precedenti

Le gare in formato di Gran Premi si disputavano dal 1906, con quella di Francia a Le Mans come prima manifestazione, anche se si trattava di una corsa di due giorni. Furono la risposta alla Coppa Gordon-Bennett, che si disputò dal 1900 al 1905, una corsa annuale che aveva un certo sapore di campionato del mondo, ma non fu mai considerata ufficialmente tale. In esse competevano marchi di diverse nazionalità -si correva per paesi e diedero origine ai colori per paese nelle gare-, e il vincitore, inoltre, organizzava la corsa l'anno successivo nel suo paese.

Essendo concisi, la Francia, dopo aver vinto nel 1905, declinò di organizzare quella del 1906 e tirò fuori dal cilindro il concetto di Grand Prix che da allora iniziò a disputarsi come culmine di una corsa di automobilismo, sebbene in modo isolato, al di fuori di un campionato formale che conferisse il trionfo a un team o pilota specifico. Gare come la Targa Florio, emersa nel 1906 proprio prima dei Gran Premi, assumevano in un certo senso un ruolo di status per i piloti e i marchi vincitori, ma mancava quel riconoscimento ufficiale.

La creazione del campionato del mondo

La mancanza fu evidente fino ad arrivare all'anno 1923. Il giornale francese L'Auto, precursore dell'attuale L'Equipe, nello stesso anno lanciò una proposta nelle sue pagine: organizzare un campionato del mondo, seguendo altre discipline come il ciclismo o la boxe. Frutto di questa idea, nella riunione annuale dell'AIACR -Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus, già sapete, la precursore dell'attuale FIA-, di ottobre 1923, si incluse nell'ordine del giorno trattare la possibile organizzazione di un campionato. Si iniziò l'idea come europea sia per piloti che per marchi, questi ultimi molto interessati all'idea.

Ma le diverse federazioni automobilistiche ebbero varie discussioni, a cui si aggiunsero le voci di piloti e marchi. Tutto dava come risultato un conflitto perpetuo che non sembrava portare a nessun punto comune. Non fu fino a quando l'Automobile Club d'Italia, con il suo presidente Arturo Mercanti a capo, prese le redini e presentò una ferma proposta regolamentare per un campionato, che l'idea iniziò a prendere forma con serietà: né campionato d'Europa, né campionato di piloti. Bisognava organizzare un Campionato del Mondo di Costruttori.

La proposta fu discussa e ottenne infine la approvazione all'inizio dello stesso anno del 1925, che sarebbe stato quello della sua prima edizione. Infatti, il 18 febbraio la rivista Motor Age pubblicava le regole e annunciava il campionato, il che avvenne solo quattro giorni prima della prima corsa internazionale, il primo Reale Premio di Roma a Monte Mario -che non era valido per il campionato.

La normativa

Si cercava una normativa più chiara di quella usata nelle Gordon-Bennett. Un mondiale a cinque gare, tre in Europa, una in Gran Bretagna e una negli Stati Uniti. L'idea iniziale erano sei, contando con il Gran Premio di Spagna, ma l'opposizione italiana fece sì che la prova venisse annullata -sarebbe entrata nel campionato nel 1926, sotto il Gran Premio d'Europa a San Sebastián-, perché essendo successiva alla corsa transalpina avrebbe potuto danneggiare la sua notorietà.

Un'altra gara che cadde presto fu quella britannica, poiché le 500 Miglia di Brooklands furono cancellate a causa delle lamentele per il rumore. Il calendario rimase fissato su quattro prove: le 500 Miglia di Indianapolis, il Gran Premio d'Europa a Spa-Francorchamps, il Gran Premio di Francia a Montlhéry e il Gran Premio d'Italia a Monza.

Contavano per il campionato i risultati di tre delle quattro gare -l'organo federativo non si aspettava che le auto europee sbarcassero negli Stati Uniti, e viceversa-. Requisito obbligatorio per tutte quelle che volessero contare per il mondiale era correre in Italia -non farlo implicava esclusione anche correndo le altre tre prove-, e inoltre nella corsa del proprio paese d'origine. Pertanto, bisognava partecipare ad almeno due gare. Come curiosità, nessuna auto tedesca poteva competere perché la sua federazione non era membro riconosciuto dell'AIACR.

Per quanto riguarda le auto, dovevano avere un massimo di due litri di cilindrata, un peso minimo di 650 chilogrammi, due posti a sedere -anche se era vietato andare accompagnati da un meccanico per la prima volta a causa del pericolo-, e una carrozzeria di larghezza massima di ottanta centimetri. Questo contrastava frontalmente con la normativa statunitense, con il suo regolamento approvato in precedenza: il peso minimo delle auto americane era di 635 chilogrammi, e non rispettavano la larghezza richiesta per il mondiale. La distanza delle gare iniziali era di 500 chilometri, ma ciò faceva sì che le 500 Miglia di Indianapolis non rispettassero, così si aumentò a 800 chilometri per Gran Premio.

La punteggiatura era di un punto per il vincitore, due per il secondo, tre per il terzo, quattro per le altre posizioni, cinque per coloro che non terminavano la gara e sei per coloro che non la iniziavano o non si presentavano. Il campione sarebbe stato colui che avesse meno punti al termine della stagione, e solo il miglior classificato della rispettiva marca otteneva punti. E se c'era pareggio? Si sarebbe corsa una gara di 200 chilometri a Monza quarantotto ore dopo il GP d'Italia. Il premio per il vincitore, la cui idea era inizialmente qualcosa di simbolico, assunse una dimensione diversa con l'assegnazione di un premio di 100.000 franchi, settantamila in contante e trentamila in un trofeo di bronzo opera dello scultore Antonio Maraini, offerto dalla città di Milano.

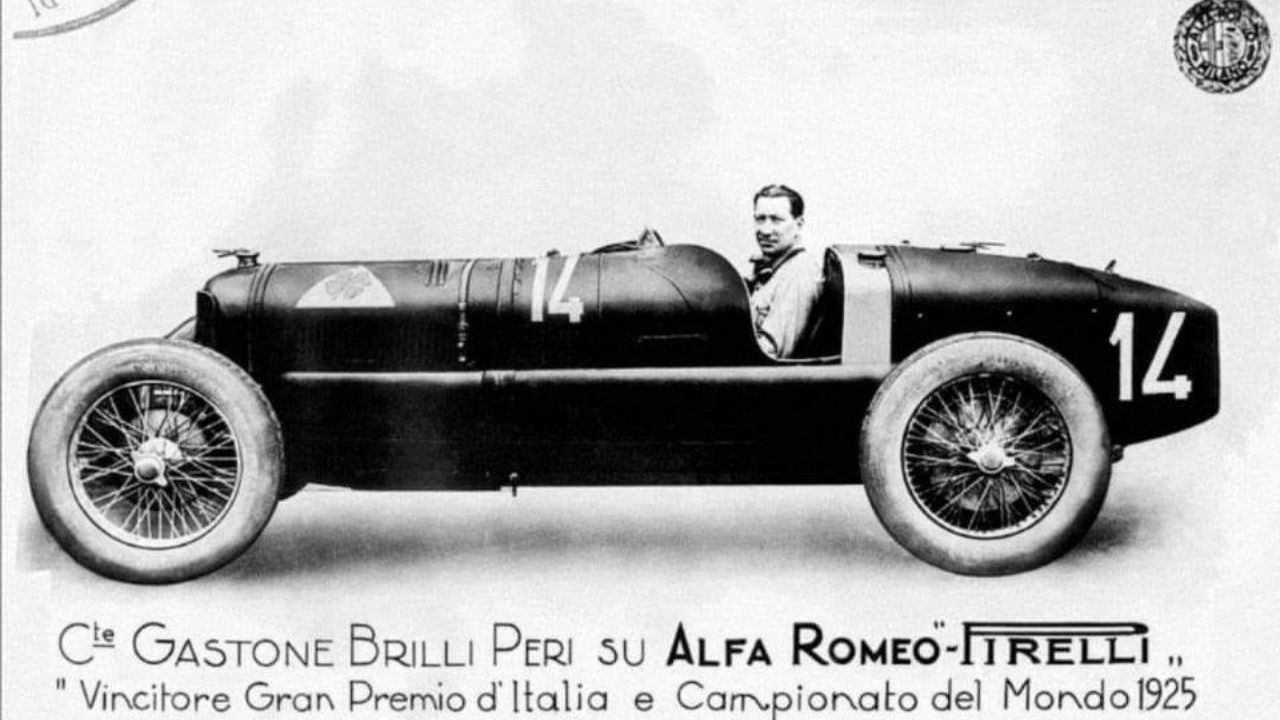

Avrebbero partecipato marchi di quattro paesi. Per l'Italia, spiccava Alfa Romeo con la sua P2 progettata da Vittorio Jano nel 1924, che erogava 140 cavalli, e con piloti come Antonio Ascari, Gastone Brilli Peri e Giuseppe Campari; c'era Diatto, un piccolo marchio di Torino, la cui auto per il 1925 era stata progettata da Alfieri Maserati, con una potenza di 130 cavalli, con lui stesso come pilota, suo fratello Ernesto ed Emilio Materassi, anche se alla fine dell'anno il marchio si ritirò dalle corse, e i fratelli Maserati fondarono il proprio marchio di auto; italiana anche la marca Chiribiri, con sede a Torino, ma non parteciparono se non alla corsa di casa; e c'era anche FIAT, che in realtà aveva ufficialmente abbandonato le corse l'anno precedente, ma che partecipò in modo non ufficiale con Pietro Bordino alle 500 Miglia di Indianapolis.

Per la Francia, c'era Bugatti, il cui T35 soffriva di scarsa potenza con i suoi 90 cavalli, per cui parteciparono unicamente in Francia e Italia, con piloti come Jules Goux, gli spagnoli Fernando e Pierre de Vizcaya, o Meo Costantini, preparando l'arrivo della nuova regolamentazione per il 1926; Delage era il concorrente francese con più possibilità, con il suo 2LCV di 190 cavalli e piloti del calibro di Alberto Divo, Robert Benoist, o Louis Wagner; la piccola Guyot partecipò solo in Francia.

Per l'Inghilterra, anche se non avevano la loro corsa locale, c'era Sunbeam, con un'auto che erogava 138 cavalli e piloti notevoli come Henri Segrave e Giulio Masetti, ma parteciparono solo in Francia; l'artigianale Eldridge-Special fabbricato dal pilota Ernest Eldridge, ma partecipò solo in Italia. Infine, per gli Stati Uniti, parteciparono Duesenberg, con il Type 122 di 150 cavalli e Miller, più piccola, che partecipò solo all'Indy 500.

L'Indy 500

E con ciò, il mondiale era pronto. La prima gara era prevista per sabato 30 maggio, le già importanti e riconosciute 500 Miglia di Indianapolis, che sarebbero state le tredicesime a disputarsi dopo il loro debutto nel 1911 e la pausa del 1917 e 1918 a causa della Prima Guerra Mondiale. Nonostante i tentativi di Pop Meyers, le marche europee, data la differenza di auto, non si presentarono, tranne Pietro Bordino e la sua Fiat 805, ma in modo non ufficiale-

La stampa non diede molta importanza al fatto che sarebbe stata la prima gara di un mondiale, curiosamente tranne la pubblicazione tedesca Allgemeine Automobil Zeitung. Altre parlavano del Grand Prix di Indianapolis. Nel giorno del Memorial Day, 145.000 persone si radunarono in quella calda giornata per la gara, che alle 10 del mattino iniziò con le auto dietro al ‘pace car’.

Pete DePaolo, al volante del Dusenberg Special, calò il motore, così dalla seconda posizione iniziale si trovò a chiudere il gruppo. Per fortuna riuscì a farsi strada durante il giro e riprendere la sua posizione. E non solo questo, ma prese il comando fin dall'inizio della gara. Non sarebbe stato fino al giro 50 che il suo compagno di squadra Phil Shaffer sulla sua Duesenberg verde si posizionò a ruota per l'emozione del pubblico e lo superò al giro 55. Ma DePaolo riprese il comando al giro 61.

Per gli europei, le cose non andavano così bene. Pietro Bordino si fermò al giro 70, con tre giri persi, e cedette l'auto ad Antoine Mourre. L'italiano si era lesionato la mano ed era andato direttamente in ospedale. Nel frattempo, DePaolo doveva difendersi dagli attacchi di Harry Hartz a bordo di un Miller Special, che riuscì a prendere il comando al giro 86. Ma DePaolo tornò presto al comando. Solo al giro 106, fermandosi ai box per cambiare un pneumatico molto usurato, cedette di nuovo il comando, questa volta a Dave Lewis, che era partito dalla quinta posizione con il Junior 8 Special contrassegnato dal numero 1 –in realtà un Miller- che aveva una grande particolarità: si trattava di un'auto a trazione anteriore, la prima volta che un'auto con questa configurazione partecipava a Indianapolis. Ma DePaolo non solo cedette il comando, ma anche il volante al riserva, Norm Batten, poiché le sue mani si erano lacerate. Batten iniziò a perdere tempo e posizioni, ma non fu fino al giro 128 che DePaolo poté tornare all'auto. A quel punto, Lewis era un solido leader, e DePaolo era quinto a una buona distanza.

Era secondo al giro 150, e iniziò a ridurre la distanza con il Junior 8 Special. Tuttavia, non poté superarlo in pista, nonostante riducesse rapidamente la distanza. Al giro 173, Lewis, visibilmente esausto, si diresse ai box, ma tra un certo distrazione e dei freni in cattive condizioni, sbandò oltre il suo box, così dovette fare un altro giro e fermarsi di nuovo. Così DePaolo prese il comando, con un giro di vantaggio, anche se non lo seppe fino a quando dal muro della Duesenberg riuscirono a farglielo capire.

Dopo 4 ore 56 minuti e 39,47 secondi, Pete DePaolo attraversò il traguardo per ottenere la sua prima vittoria alle 500 Miglia di Indianapolis, che sarebbe stata alla fine l'unica. Per di più segnò il record di velocità della prova fino a quel momento, a una media di 101’127 miglia all'ora, essendo il primo a vincere sotto le 5 ore. All'arrivo ai box, Fred Duesenberg, che già conosceva il sapore della vittoria, accolse DePaolo con ammirazione: “Pete, è stata una gara meravigliosa quella che hai fatto”, a cui il suo pilota rispose: “Grazie, signor Duesenberg, avevo un'auto meravigliosa”. Quell'auto, il Duesenberg Special a 8 cilindri in linea e 2.0 litri sovralimentato, era doppiamente speciale. Nessuno stava dando importanza, ma quella fu l'auto che aveva ottenuto la vittoria nella prima gara valida per un mondiale nella storia dell'automobilismo.

Il Gran Premio d'Europa a Spa-Francorchamps

La seconda prova valida per il mondiale era prevista per il 28 giugno, come terzo Gran Premio d'Europa, molto adatta essendo lo sbarco nel Vecchio Continente. Comportava, inoltre, l'esordio in un Gran Premio del circuito di Spa-Francorchamps, emerso nel 1922 creando un tracciato triangolare di 14.914 metri che univa le popolazioni di Francorchamps, Malmedy e Stavelot. Non esisteva, peraltro, la curva del Raidillon, ma arrivando a Eau Rouge le auto superavano il dislivello dirigendosi alla curva dell'Ancienne Douane, per poi sfociare in quella che oggi sarebbe la rettilineo di Kemmel.

Si iscrissero 14 auto, ma sia gli italiani Diatto, che i francesi Mathis e Guyot, che i britannici Sunbeam causarono assenza. In modo che la gara si ridusse a un duello tra gli italiani di Alfa Romeo e i francesi di Delage: sette auto in totale. L'Alfa Romeo P2 era opera di Vittorio Jano dopo essere stato reclutato per la firma lombarda da Enzo Ferrari, un 8 cilindri in linea di due litri sovralimentato e 155 cavalli pilotato da Antonio Ascari, Giuseppe Campari e Gastone Brilli Peri. Il Delage 2LCV, per parte sua, aveva anch'esso un motore di due litri, ma in configurazione V12, con due compressori che gli davano 205 cavalli, pilotato da Albert Divo, Robert Benoist, un quasi sconosciuto Paul Torchy e René Thomas, che era anche il direttore sportivo del marchio, occupando così il doppio incarico di dirigente e pilota.

Le prove davano ad Alfa Romeo il grande favore, anche se la griglia fu decisa per sorteggio, con Ascari in pole seguito da Thomas, Campari, Benoist, Brilli Peri, Divo e Torchy. Di nuovo alle 10 del mattino, ma questa volta con il cielo nuvoloso e 80.000 spettatori, si diede il via. E Antonio Ascari prese il comando fin dall'inizio, seguito da vicino dal suo compagno Campari, con Benoist in terza posizione, ma a ogni giro sempre più lontano.

Ma le assenze francesi iniziarono presto: Benoist al secondo giro, Torchy al quarto e all'ottavo Thomas. Rimanevano quattro auto in gara, con Ascari leader con quasi un minuto su Campari e quasi tre minuti su Divo, che cercava di difendere l'orgoglio francese. L'abuso di Ascari non offuscava una dimostrazione di guida magnifica e un rendimento del P2 straordinario, per disperazione di Delage. In ogni caso, all'arrivo del giro 33 di gara, sia Brilli Peri che Divo avevano anche abbandonato. Rimanevano solo due auto in gara.

Arrivò allora il giro 40 e la leggenda della sosta ai box di Ascari e Campari, nella quale si suppone che improvvisarono un rilassato picnic, mangiarono, rinfrescarono le loro gole mentre i meccanici rendevano praticamente nuove le auto, pulizia inclusa. La realtà è che né i piloti menzionarono mai questo evento né le cronache dell'epoca lo riportano. Forse il dominio così schiacciante fece nascere questa leggenda.

L'unica realtà è che tornarono in pista, furono conservatori e con il trifoglio nelle loro auto -non era un Quadrifoglio quel giorno- e lo sguardo di Nicola Romeo e Vittorio Jano, ottennero la vittoria celebrando, inoltre, che quattro giorni prima l'Anonima Lombarda Fabbrica Automobili aveva celebrato il suo quindicesimo anniversario. Era la seconda vittoria in un Gran Premio per Ascari, dopo aver vinto in Italia nel 1924. Alfa Romeo si piazzava così in lizza per il mondiale, a pari punti con Duesenberg al comando.

Il Gran Premio dell'Automobile Club di Francia

Dalla incantevole Spa-Francorchamps con i suoi stabilimenti termali e boschi, il campionato del mondo si diresse verso le periferie di Parigi, che viveva sospesa nella bellezza dell'Art Déco -l'Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e delle Industrie Moderne-, i balli e la spensieratezza. Era nell'autodromo di Linas-Montlhéry, situato a circa 25 chilometri a sud della capitale francese, costruito nel 1924 per impulso dell'industriale Alexandre Lamblin, prendendo come modello Brooklands, Indianapolis e Monza. Cioè, con un tracciato ovale a cui precisamente nel 1925 si unì una versione stradale per un tracciato totale di 12.500 metri. Sarebbe stata la prima volta che ospitava il G.P. dell'ACF, previsto per il 26 luglio.

Solo tre paesi sarebbero stati presenti, con Alfa Romeo con la stessa formazione che a Spa; Delage con Robert Benoist, Albert Divo e Louis Wagner dopo essere stato licenziato René Thomas; Bugatti con i suoi T35 senza sovralimentatore, con Jules Goux, Giulio Foresti, Meo Costantini e gli spagnoli Pierre e Ferdinand De Vizcaya; e infine Sunbeam con il suo modello di 2 litri a 6 cilindri in linea sovralimentato per Giulio Masetti, Henry Segrave e Caberto Conelli come piloti. In totale, 17 gli iscritti di cui partirono definitivamente 14.

Fin dalle prove, i piloti avvertirono i pericoli del circuito, con qualche salto e una velocità molto alta. Antonio Ascari si lamentò particolarmente del fatto che presentava “pericoli che non sono utili né per uomini né per macchine". Eppure, gli Alfa Romeo continuavano a mostrare la loro superiorità. La griglia, tuttavia, fu di nuovo per sorteggio, con Henry Segrave in pole, Campari secondo e Pierre de Vizcaya terzo, chiudendo la prima fila, con Divo, Masetti, Ascari, Goux, Benoist, Conelli, Brilli Peri, Costantini, Wagner, Ferdinand de Vizcaya e Foresti dietro di loro.

Questa volta alle 8 del mattino, con 50.000 spettatori -tra cui il presidente della Repubblica, Gaston Doumergue- si diede il via. Di nuovo Antonio Ascari prese il comando iniziale, seguito da Segrave e Campari, che passò a essere secondo nel giro successivo. I P2 continuavano a essere l'auto di riferimento nonostante i piccoli miglioramenti dei Delage, che si dimostravano nuovamente poco affidabili, con il ritiro di Divo al settimo giro. Ascari si allontanava e si fermava ai box senza perdere il comando, tale era la sua superiorità.

Ma tutto ciò terminò al giro 23. Nella rettilineo di Saint-Eutrope, a tutta velocità, in una leggera curva a destra l'auto sbandò leggermente, con la sfortuna di toccare una palizzata. Il P2 piantò il muso e poi volò in alto, lanciando Ascari fuori dall'abitacolo e cadendo sulle ruote per spostarsi di lato. Anche se vivo, perse conoscenza e durante il trasferimento a Parigi sarebbe deceduto. Aveva 36 anni. L'ambulanza tornò al circuito con il corpo del pilota e Alfa Romeo si ritirò in blocco dalla gara.

La gara proseguì, e dopo quasi 9 ore al volante, alle 16:54, Robert Benoist attraversò la linea del traguardo come vincitore condiviso con Divo, ottenendo la vittoria per Delage, un trionfo di un marchio francese nel Gran Premio di Francia che non si verificava dal 1913, quando quel 12 luglio vinsero Georges Boillot e Peugeot nel circuito di Amiens. Secondo arrivava l'altro Delage condiviso da Wagner e Torchy, mentre Masetti era terzo. La felicità francese si completava con il fatto che le cinque Bugatti T35 iscritte terminarono la prova senza alcun incidente di affidabilità.

La tristezza era nella popolazione di Linas, quartier generale di Alfa Romeo per questa gara. Il feretro di Ascari fu portato al Portello, vegliato e il 30 luglio con 2000 persone presenti, sepolto nel Cimitero Monumentale di Milano, che era la prossima destinazione del campionato del mondo di costruttori, ora con Alfa Romeo e Delage a pari punti al comando con Duesenberg un punto dietro.

Il Gran Premio d'Italia

La direzione di Alfa Romeo non sapeva se partecipare al V Gran Premio d'Italia previsto per il 6 settembre a Monza. Ma tra l'obbligo regolamentare di correre la prova italiana per doppio, più le pressioni dell'Automobile Club d'Italia, non lasciò altra opzione che partecipare. Cercarono un sostituto per Ascari, e curiosamente lo trovarono in Pete DePaolo, il vincitore dell'Indy 500, che si offrì direttamente per guidare per il marchio di ‘Il Biscione’. Questo sì, dopo aver provato molti piloti, tra cui un Tazio Nuvolari che finì in ospedale per un incidente.

Si prevedeva un intenso duello tra gli italiani e Delage, a cui si aggiunse Duesenberg, ansiosa di lottare per il titolo mondiale. Purtroppo, l'auto statunitense dovette sottoporsi a diverse modifiche per rispettare la normativa europea, il che fu uno dei motivi per cui DePaolo si offrì ad Alfa Romeo. Peggio ancora, Delage alla fine dichiarò la sua impossibilità di partecipare in Italia. La ragione era che non c'era tempo per avere poi le auto pronte per il Gran Premio di San Sebastián del 19 settembre, più importante commercialmente per loro.

Così la decisione del mondiale rimaneva tra Alfa Romeo con Campari, Brilli Peri e DePaolo contro i Duesenberg 122 di Tommy Milton e Peter Kreis con l'abitacolo modificato per rispettare i due posti, anche se in realtà non poteva rispettarlo perché il posto di guida era centrale. A loro si aggiunsero i partecipanti del Gran Premio delle Voiturette per riempire la griglia, con Bugatti, Guyot, Chiribiri, Diatto o Eldridge.

La gara si sarebbe corsa sul tracciato completo di 10 chilometri, usando l'ovale e il circuito stradale, con alcune migliorie di sicurezza. E furono 150.000 le persone che accorsero a Monza quella domenica soleggiata per vedere la partenza, che fu data dal principe Umberto di Savoia alle 10 del mattino. La griglia si formò in base all'ordine numerico dei partecipanti, così in pole position partì Materassi, seguito da Guyot, Campari, Milton, DePaolo, Kreis, Brilli Peri, Santoleri, Eldridge, Costantini, Platè, Pierre de Vizcaya, Goux, Ferdinand de Vizcaya e Foresti.

Campari prese il comando seguito da Peter Kreis, Brilli Peri e DePaolo. Da parte sua, Tommy Milton calò il suo motore sulla griglia e tardò a partire, anche se al passaggio per il traguardo era già quinto. Kreis superò Campari a Lesmo e prese il comando segnando il giro veloce della gara e aprendo un leggero margine, ma senza scappare. Nel quarto giro, tuttavia, commise un errore e uscì di pista a Lesmo, ritirandosi. Ora c'erano tre Alfa Romeo in testa, per delirio delle tribune.

Milton premeva su DePaolo e lo superava, ma era a più di un minuto da Campari, che seguiva da vicino Brilli Peri. Dopo le soste degli Alfa Romeo -DePaolo lasciando il volante a Attilio Marinoni, Campari a Giovanni Minozzi -, Milton si piazzava leader della gara. A quel punto, si sarebbe dovuto risolvere il mondiale a Monza in una gara da disputare 48 ore dopo.

Ma era un miraggio: fermandosi ai box al giro 35, e perdendo più di quattro minuti, Minozzi era leader, anche se presto cedette l'auto a Carlo Sozzi. Così, a metà gara, il leader era un imperturbabile Gastone Brilli Peri su Marinoni e Milton, ma con buona distanza su entrambi. Il mondiale si decise quando al giro 41, Milton si fermò ai box per un condotto dell'olio rotto e impiegò 22 minuti per tornare in pista.

Il possibile triplete di Alfa Romeo non si verificò nemmeno perché l'auto di DePaolo e Marinoni ebbe problemi, ma nulla influenzò Brilli Peri, che, dopo ottanta giri e 5 ore e 14 minuti, vinceva a Monza davanti a Campari, Minozzi e Sozzi. La bandiera italiana sulle sue spalle per ricevere gli onori come vincitore, con Monza ai suoi piedi e Nicola Romeo soddisfatto. Ancora di più, Vittorio Jano, che vedeva campione del mondo la sua creatura. In commemorazione di ciò, il simbolo di Alfa Romeo ricevette attorno una corona di alloro, simbolo che fu purtroppo soppresso nel 1982.

Così si chiudeva il primo campionato del mondo di automobilismo della storia. Un campionato di costruttori, non di piloti, che durerà fino al 1930, anche se negli ultimi tre anni non si assegnò il titolo. Fu sostituito dal Campionato d'Europa di Piloti nel 1931, e che dopo non essersi disputato nel 1933 e 1934, riprese dal 1935 al 1939. Entrambi i certami richiedono una urgente e dignitosa rivalutazione per considerare i loro vincitori all'interno della storia di questo sport.

Perché 25 anni dopo il primo Campionato del Mondo, ne fu creato un altro, questa volta, di Piloti. Che fu affiancato nel 1958 dalla Coppa Internazionale dei Costruttori, entrambi sotto la normativa della Formula 1. Perché esisteva anche il Campionato del Mondo di Sports dal 1953, che poi fu chiamato Campionato del Mondo di Marche e da cui ha le sue radici l'attuale WEC. Ma non divaghiamo. Per riassumere, i Campionati Mondiali di Formula 1 di Piloti e Costruttori non sorgono, con quella denominazione, fino al 1 gennaio 1981.

Curiosamente, Alfa Romeo vinse il mondiale del 1925 di Costruttori, quello del 1950 di piloti con Giuseppe ‘Nino’ Farina e quello di Marche nel 1975. Nel frattempo, la Federazione Internazionale dell'Automobile dovrebbe prendersi cura delle sue radici e, invece di lasciarsi trasportare unicamente dalla visione ottusa, semplicistica ma commercialmente lucrativa della F1, ricordare che è già passato un secolo da quando c'erano campioni del mondo di automobilismo.

* Questa notizia è una traduzione tramite IA del contenuto originale. Motenic.com fa parte di Motor.es.